Mit Fliehkraft zur Ordnung im Nano-Chaos

Nanoteilchen sind so klein, dass sie mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Betrachtet man sie unter dem Spezial-Mikroskop, sehen sie aus wie lauter kleine Kügelchen, die sich auch zu größeren Gebilden organisieren können. Jedes einzelne von ihnen streut Licht und lenkt somit Energie. Einzeln und ohne Ordnung in der Partikelmasse ist der Effekt jedoch nicht zu beeinflussen. Ihre wahre Stärke spielen Nanoteilchen erst im Team aus. Forschende arbeiten daher an Methoden, die Partikel zur Ordnung zu rufen und ihnen eine Struktur zu geben, die dem entstehenden Material spezielle Eigenschaften zuweist. Beschichtungen aus Nanopartikeln können beispielsweise Materialoberflächen eine besondere Widerstandsfähigkeit verleihen, zu Antihaft- oder Antibeschlags-Eigenschaften führen oder eine gezielte Reflektion des Lichts hervorrufen. Wem es gelingt, die Teilchen genau zu beeinflussen, der hält den Schlüssel für kleine Wunder in der Hand.

Im Nanolabor der Universität Konstanz arbeitet der Kolloidchemiker Alexander Wittemann mit seinem Team an Methoden, die eine solche Nutzbarmachung von Nanopartikeln in größerem Maßstab bewerkstelligen sollen. Nun ist Größe bekanntermaßen relativ. In der Welt der Nanoteilchen bedeutet es aktuell, eine Menge von zwei Gramm gleichartiger Nanoteilchen mit einer bestimmten Gestalt und Symmetrie zu produzieren – und das möglichst effizient. Was im ersten Moment nach einer verschwindend geringen Menge klingt, wäre tatsächlich ein Novum für Nanoteilchen dieser Komplexität. Denn in zwei Gramm Masse sind etwa einhundert Billionen Nanoteilchen enthalten. Oder mit vielen Nullen ausgedrückt: 100.000.000.000.000. Sehr grob geschätzt natürlich, denn genau nachzählen wird bei dieser Menge niemand. Dennoch gilt es, den Überblick zu behalten und die Partikel nach Größe und Gestalt zu sortieren.

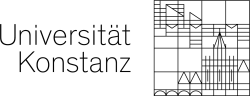

Um das zu veranschaulichen, zeigt Alexander Wittemann mehrere mikroskopische Aufnahmen von Proben mit Nanopartikeln. Zu sehen sind einfache, kreisrunde Partikel. In Wasser schweben sie wie kleine Punkte oder Bälle dahin. Sie können sich aber auch zu Gruppen zusammenfinden. Mithilfe eines Öl-Wasser-Gemischs und Ultraschall erreichen die WissenschaftlerInnen, dass sich die Partikel zu definierten Formen zusammenfinden.

„Es ist ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen der Größe der Emulsionströpfchen und der Größe der Nanoteilchen. Der Ultraschall sorgt dafür, dass das Öl im Wasser sich möglichst gleichmäßig in winzige Tröpfchen teilt. An diesen sammeln sich dann die Nanopartikel. Manchmal nur zwei Teilchen, dann wieder drei oder mehr. Das Ganze funktioniert ähnlich wie der Bau einer Sandburg an einem Strand. Wir nehmen eine Form, um die Sandkörner zu einem komplexeren Gebilde zusammenzuführen, beispielsweise einem Turm. Im Falle der Nanopartikel übernehmen die Emulsionströpfchen die Rolle der Form.“

Kolloidchemiker Alexander Wittemann

Nach Verdampfen der Öltröpfchen bleiben die neu gebildeten Partikelgruppen erhalten. Sie kleben quasi fest zusammen. Die winzigen Konstrukte folgen dabei immer den gleichen Regeln, sodass eine identische Anzahl Teilchen auch die gleiche Form bildet, sogenannte Cluster: Zwei Nanoteilchen organisieren sich zu einer Art Hantel, vier zu einer kleinen Pyramide, sieben Teilchen bilden eine Blume. Je mehr Teilchen sich dabei zusammenfinden, desto schwerer wird das Gesamtkonstrukt. Ordnet man Teilchencluster der gleichen Art akkurat nebeneinander an, erhält man schließlich eine Struktur, die außergewöhnliche Eigenschaften hervorbringen kann. Das geht jedoch nur, wenn man gezielt beispielsweise nur die pyramidenförmigen Cluster herausfiltern kann. Noch liegt jedoch alles billionenfach durcheinander.

Nanoteilchen (hier bereits sortenrein aufgetrennt) bilden Cluster nach festen Regeln. Zwei Teilchen bilden sogenannte Hanteln (Bild 2), drei Teilchen werden zu Dreiecken (Bild 3), vier zu kleinen Pyramiden (Bild 4) usw.

Es ist ein wenig, als bekäme man einen riesigen Haufen Sand aus einer Kiesgrube in den Garten geliefert. Viele kleine und große Steinchen wären darin und man müsste erst mühsam alles auseinandersortieren. Hat man die Arbeit erledigt, kann der feine Sand auf dem Spielplatz ausgebreitet werden, die kleinen Steinchen bilden eine hübsche Abgrenzung im Gartenbeet und die großen Steine eignen sich perfekt, um endlich den schon lange erträumten Steingarten anzulegen.

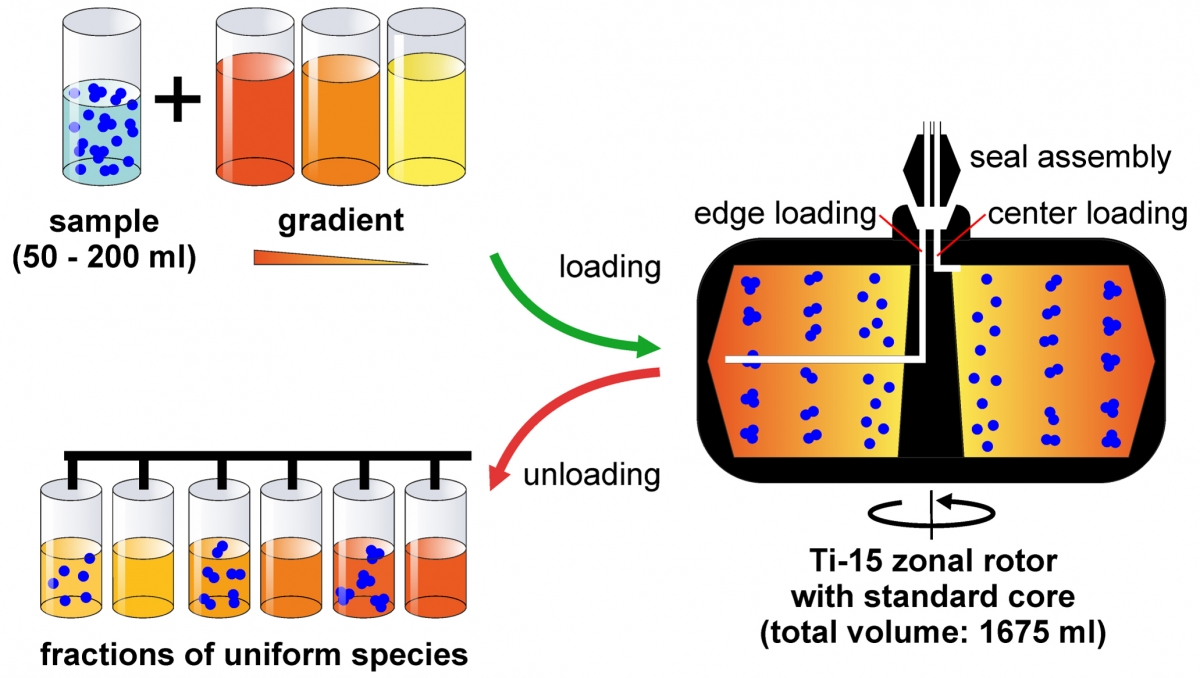

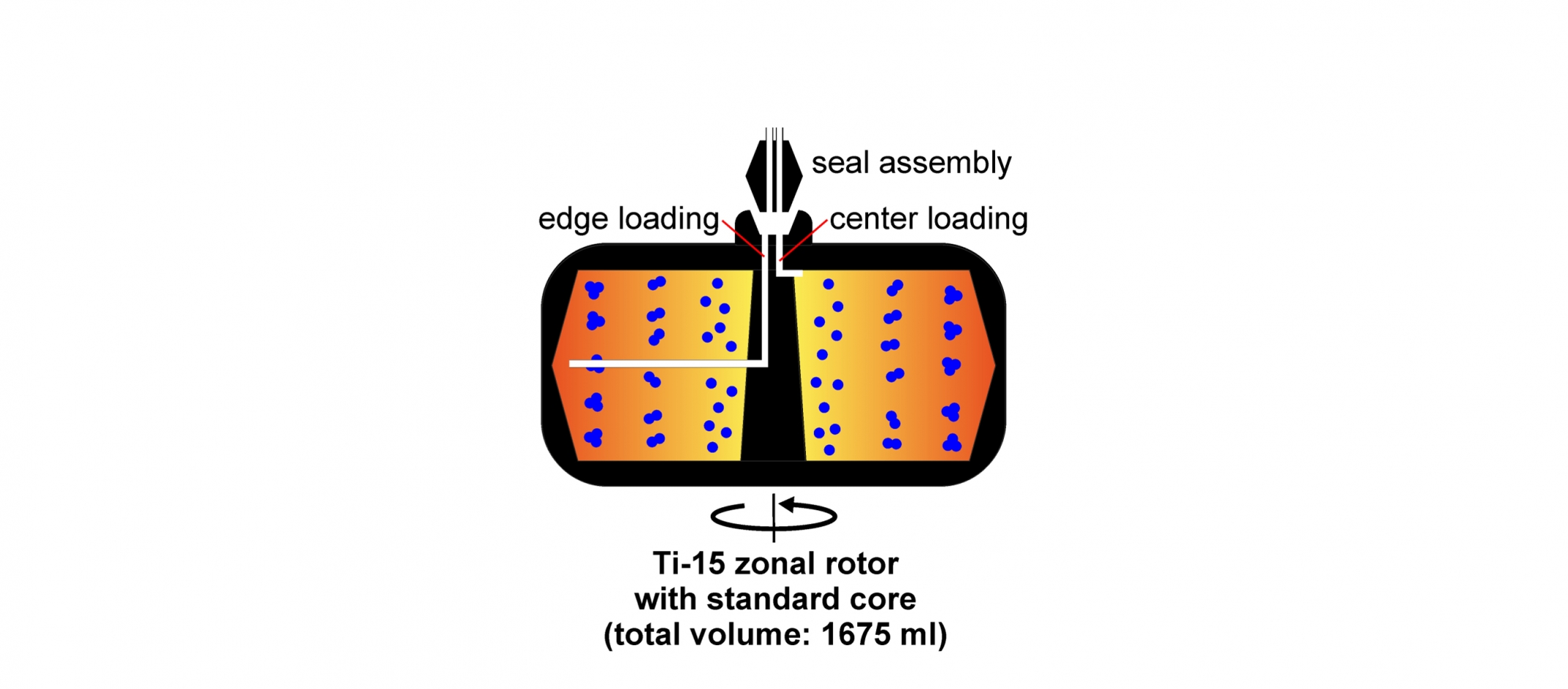

Wittemans Steingarten entspräche einer Struktur aus regelmäßig miteinander verknüpften, pyramidenförmigen Clustern aus Nanopartikeln. Und zwar mehrere Billionen davon. Und genauso wie kaum jemand jedes Sandkorn des Sandhaufens von Hand sortieren würde, nutzt auch Wittemann zur Trennung der Partikel eine Art physikalisches Sieb. Der Vorgang ist dabei in der Nanoforschung nicht grundsätzlich neu – die Größenordnung ist der Clou. „In der Regel werden bei einer Zentrifugation kleine Gläschen genutzt, in die Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Dichte geschichtet werden können. Es braucht spezielle Rotoren, damit diese Schichten sich beim Start und Abbremsen der Zentrifuge nicht vermischen“, erklärt er.

Diese Zentrifuge kann man sich wie ein Kettenkarussell für die Gläschen mit den flüssigen Proben vorstellen. Die Gläschen werden eingehängt und mit steigender Rotation der Mittelachse kippen sie langsam in die Waagerechte. Die Fliehkraft hält die Fahrgäste des Kettenkarussells felsenfest auf ihren Sitzen und bringt sie langsam in die Schräge. Das gleiche Prinzip sorgt in der Zentrifuge dafür, dass die Schichten nicht durcheinandergeraten und die Nanoteilchen je nach Größe in eigenem Tempo bis zum Boden des Reagenzglases gedrückt werden. Das Ergebnis in der kleinen Zentrifuge ist gut, aber nicht sonderlich effizient. Nur wenige Milligramm Nanopartikel sind pro Durchgang zu gewinnen. „Zur Materialherstellung benötigen wir aber deutlich mehr. Für ernsthafte Tests haben wir uns zunächst zwei Gramm als Ziel gesetzt“, sagt Wittemann.

Ergebnisse aus den Nanopartikel-Studien sind in den folgenden beiden Publikationen nachzulesen:

Plüisch, C.S.; Bössenecker, B.; Dobler, L.; Wittemann, A. Zonal rotor centrifugation revisited: new horizons in sorting nanoparticles. RSC Adv. 2019, 9, 27549. https://doi.org/10.1039/C9RA05140F

Plüisch, C.S.; Stuckert, R.; Wittemann, A. Hybrid nanoparticles separated by buoyant density in a large-scale centrifugal process. J. Polym. Sci. 2025, 63, 4488. https://doi.org/10.1002/pol.20250248

Um dem näher zu kommen, war ein Blick weit über den eigenen Tellerrand hinaus nötig. Auf der Suche nach einer Zentrifuge mit den nötigen Eigenschaften und passender Größe wurde der Chemiker schließlich in Veröffentlichungen der Biologie fündig. „In den 60er Jahren wurden in großem Maßstab Zentrifugen mit speziellen Hohlrotoren bei der Herstellung von Impfstoffen genutzt. Statt Zentrifugengläschen mit einigen Millilitern Inhalt können diese Rotoren gut 1,7 Liter Flüssigkeit in einem Vorgang bewegen. Diese Apparaturen bieten im Grunde alles, was wir heute für die Trennung der Nanopartikel brauchen“, sagt Wittemann. Der Haken an der Sache: In der Impfstoffproduktion hat sich die Technik längst überlebt und wurde von effizienteren Methoden abgelöst. Der dafür notwendige Rotor war also gar nicht so leicht aufzutreiben. Fündig wurde Wittemann schließlich bei einem renommierten Hersteller in den USA. „Das Gerät konnte geliefert werden. Da waren wir sehr froh. Zur Einweisung kam dann auch direkt der letzte noch aktive Mitarbeiter in Europa, der sich damit auskannte. Heute ist auch er in Rente“, sagt Wittemann und ergänzt „Zum Glück hat er damals direkt einen jüngeren Kollegen mitgebracht, der sich das gleich nochmal mit anschauen und lernen sollte. So geht das Wissen nicht gänzlich verloren.“

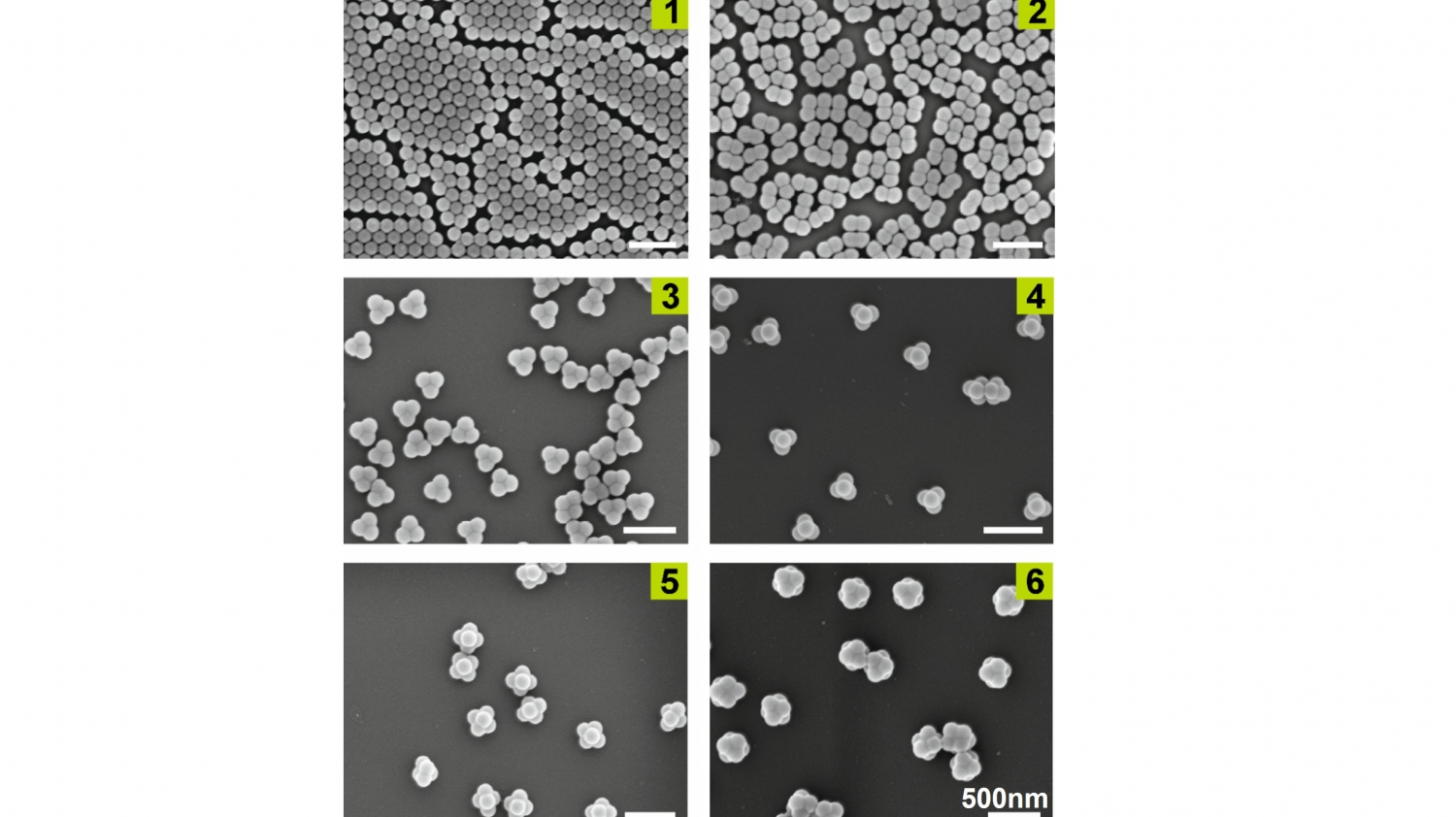

Und da steht das gute Stück nun: schwarz und schwer. Auf den ersten Blick sieht der Rotor aus wie ein mittelgroßer Kochtopf – sogar mit Einsatz und Deckel. Allein das Gewicht von fast zwölf Kilogramm verrät, dass noch mehr drinsteckt. Der Deckel wird fest verschraubt, der Rotor in der Mitte setzt sich in Bewegung und dann führen nur noch zwei kleine Löcher im Deckel zur Mitte und zum Rand des Rotors. Mit ruhiger Hand muss hier zunächst ein Flüssigkeitsgemisch eingefügt werden, das in Schichten aufgebaut wird: das chemische Sieb. Anschließend werden die Nanopartikel hinzugefügt. Der Rotor im Innern erzeugt enorme Fliehkräfte, die die Partikel je nach Größe und Schwere mal mehr, mal weniger weit durch die Flüssigkeit pressen. Leichte Teilchen bleiben dabei nahe am Ausgangspunkt in der Mitte des Gefäßes, schwerere drängt es schneller nach außen. Ganz so, als würde man den Sandhaufen im Garten durch verschieden große Siebe schaufeln. Am ersten bleiben die großen Steine hängen, dann die mittleren und kleinen und ganz am Ende bleibt der feine Sand übrig. Nur dass in der Zentrifuge die schwersten Teilchen ganz nach außen gedrückt werden und die leichten in der Nähe des Zentrums bleiben. „Am Ende hat man eine vertikale Schichtung, in der alle Gruppen von Nanopartikel fein säuberlich voneinander getrennt vorliegen“, erklärt Wittemann.

Schematische Darstellung der Auftrennung von Nanoteilchen im Zonalrotor: Das Partikelgemisch (oben links) wird vorsichtig auf Zuckerlösungen aufgetragen, welche nach ihrer Dichte geschichtet sind. Die Zentrifugalkräfte im Rotor (rechts) treiben die Partikel durch die einzelnen Schichten. Größere bzw. schwerere Partikel wandern hierbei schneller durch die Schichten aufsteigender Dichte als kleinere bzw. leichtere. Am Ende liegen die unterschiedlichen Partikelsorten Sorte in Form von Zonen einheitlicher Teilchen aufgetrennt nach Größe oder Dichte vor und können somit gezielt entnommen werden (unten rechts). [Die Abbildung entstammt der Publikation: C. S. Plüisch, B. Bössenecker, L. Dobler and A. Wittemann: Zonal rotor centrifugation revisited: new horizons in sorting, RSC Adv., 2019, 9, 27549 DOI: 10.1039/C9RA05140F. Sie ist unter CC BY 3.0 lizensiert.]In einem Zentrifugenröhrchen ist die Schichtung verschiedener Partikelgruppen auch mit bloßem Auge gut zu erkennen (links). Rechts: Auftrennungen in großem Maßstab sind hingegen in einem an einen Kochtopf erinnernden Hohlrotor möglich, welcher einen Einsatz von Zentrifugenröhrchen erübrigt und somit Auftrennungen größerer Mengen an Partikeln ermöglicht. [Die Abbildung entstammt der Publikation: C. S. Plüisch, B. Bössenecker, L. Dobler and A. Wittemann: Zonal rotor centrifugation revisited: new horizons in sorting, RSC Adv., 2019, 9, 27549 DOI: 10.1039/C9RA05140F. Sie ist unter CC BY 3.0 lizensiert.]Das Team um Alexander Wittemann hat den Versuchsaufbau stets erweitert. Inzwischen ist die Zentrifuge mit dem Rotor an ein komplexes System aus Schläuchen, Messinstrumenten und einem Probensammlern angeschlossen. Dies soll mittelfristig eine automatisierte Auftrennung komplexer Partikelgemische ermöglichen. Copyright: Simone Plüisch.

Noch während sich der Rotor weiterdreht, werden die Partikel Schicht für Schicht wieder entnommen und säuberlich in Reagenzgläser sortiert. Mit diesen Flüssigkeiten aus einheitlichen Nanopartikel-Gruppen können die WissenschaftlerInnen später Testreihen zur Entwicklung neuer Materialen durchführen. „Die Zentrifuge fasst etwa zwei Liter Flüssigkeit, das heißt, wir können pro Durchgang ein paar Gramm Nanopartikel sortieren. Von unserer Wunschmenge sind wir damit aktuell zwar noch ein Stück entfernt, kommen dem Ziel aber immer näher“, sagt Wittemann. Um den Prozess weiter zu optimieren, tüftelt er zusammen mit seiner Forschungsgruppe an weiteren Automatisierungen. So wird die Flüssigkeit inzwischen automatisiert ein- und ausgepumpt und auch die Sortierung nach Größe der Teilchen soll bald vollautomatisch erfolgen. Einzig eine größere Zentrifuge ist keine Option. „Der Rotor dieses kochtopfgroßen Geräts entwickelt enorme Kräfte, für die es auch die schwere Ummantelung aus Titanstahl braucht. Sollte sich der Roter lösen, könnte er als Geschoss Wände durchschlagen“, erklärt Wittemann. Auf eine noch größere Wucht verzichtet er daher vorerst gerne.

Headerbild: Schematische Darstellung der Auftrennung von Nanoteilchen im Zonalrotor

Die Abbildung ist aus folgendem Artikel entnommen:

Zonal rotor centrifugation revisited: new horizons in sorting nanoparticles

C. S. Plüisch, B. Bössenecker, L. Dobler and A. Wittemann, RSC Adv., 2019, 9, 27549 DOI: 10.1039/C9RA05140F